日米交渉合意

米国が今春に27.5%に引き上げたばかりの自動車関税を15%に修正する。日本車7社合計で関税負担分が約1兆6000億円圧縮されるとの試算もある。ただし、2.5%だった今春に比べて高関税が固定化する。値上げなどで関税分を吸収できるとの見方もあるが、価格競争力のある新車開発やサプライチェーン(供給網)の最適化が重要となる。と日経記事にあります。

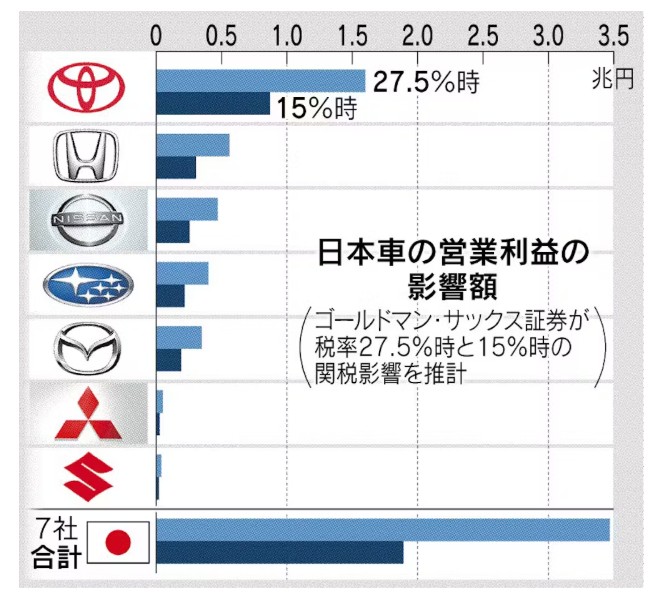

ゴールドマン・サックス証券の湯沢康太氏は23日付のリポートで、日本車7社合計で関税影響が3兆4700億円から1兆8900億円に縮小すると指摘した。25年3月期実績の7社合計額に対して、営業利益の減少率は47%から25%まで縮む計算になる。

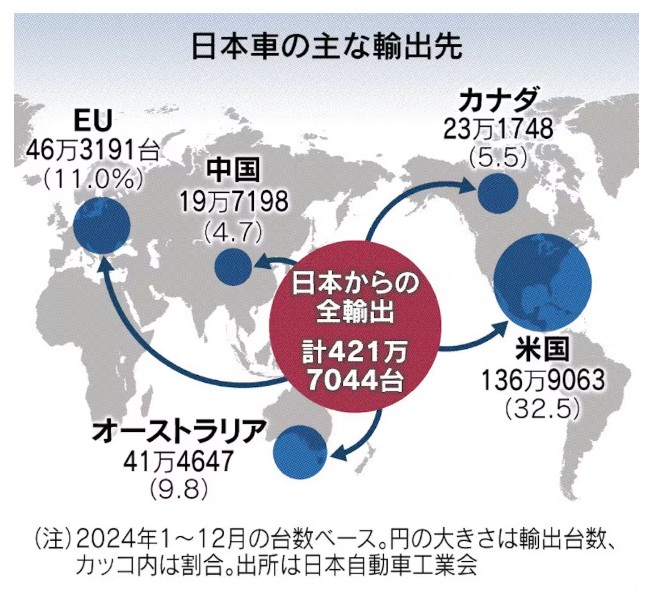

企業別ではトヨタ自動車の影響額が1兆6000億円から8720億円に圧縮されると試算する。ホンダは5600億円から3052億円、日産自動車も4700億円から2561億円と、半分近く負担が軽くなる見込みだ。スバルやマツダなど米国での輸入比率が高い企業は、経営危機を招くような打撃を避けられる見通しだ。スバルは販売の7割を米国が占め、うち約半数を日本から輸入している。営業利益で最大3600億円程度の負担増となり、利益がほぼなくなる懸念があった。各社は関税影響を緩和するために、サプライチェーンの再構築に乗り出していた。ホンダは米国向け「シビック」のハイブリッド車(HV)について、日本から現地生産への切り替えを決めた。

自動車の日米交渉は激しい摩擦を繰り返しながらも、2.5%という低関税の下で米国で事業を続けてこられた。今後は15%という高関税が新常態になる。世界最大の中国市場は現地メーカーの台頭で、日本車メーカーが大きく成長するのはもはや難しい。米国市場でいかに競争力を高められるか。新常態に対応するための経営の力量が問われる。

外部環境の突然の変化に対応できる経営を求められる事は、自動車業界に限った事ではありません。建設業界も資材高や週休二日制の定着による工期延長など、これまでの環境とは大きく変化する時代が訪れております。政治の動きにも注視しつつ、常に備えていかなければと思います。