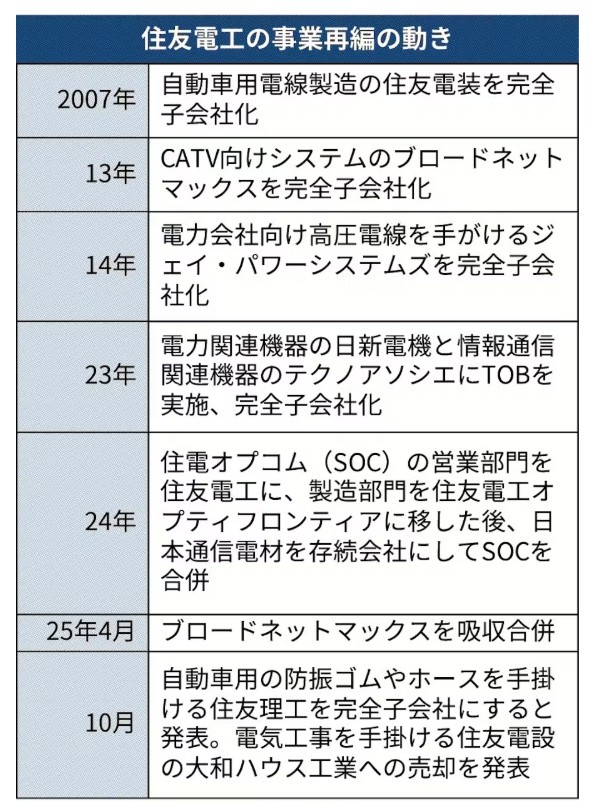

住友電工、車事業軸に再編

住友電気工業は30日、自動車用の防振ゴムやホースを手掛ける住友理工を完全子会社にし、電気工事を手掛ける連結子会社の住友電設を大和ハウス工業に売却すると発表した。親子上場をすべて解消し、グループの再編に一区切りをつける。自動車向け事業に経営資源を集中して「100年に一度の変革期」の新たな商機とリスクに備える。と日経記事にあります。

自動車業界は大変革期にある。エンジンからモーターへのシフトが進み、自動運転も実用化しつつある。高度な通信機能が求められ、自動車の「スマホ化」が進むともいわれる。こうした変化を住友電工は既存製品の需要減退リスクであるとともに、新たな製品需要が生まれる商機ともとらえ、グループ再編を急いだ。住友電工はワイヤハーネス(組み電線)で世界シェア25%のトップメーカーだ。ただ、足元ではトランプ米政権による高関税政策やサプライチェーン(供給網)の不安定さといった重い課題に直面している。自動車の通信機器など新しい領域の開拓も欠かせない。

EVの伸長でワイヤハーネスの需要は世界的な拡大が当面見込まれる。ガソリン車よりも電気システムが多く、より高度で多くのワイヤーハーネスを必要とするためだ。住友電工は電動化や自動運転など「CASE」と呼ばれる技術に対応した製品を伸ばし、車両の軽量化に合わせたアルミの電線や高圧ハーネスを拡販している。同時にハーネスへの依存度を下げるため、住友電工は住友理工とソフト面での技術開発に力を入れてきた。ドライバーの眠気を座席に座るだけで検知できるセンサーを29年度に実用化させる計画が一例で、車外と通信して安全運転を支援するシステムなどで協業を深めている。

井上社長は「車外と(通信して)つながったり、車内のエンターテインメント機能を充実させたり、新技術の開発においてグループ一体で良い提案につながる」と話した。完全子会社化後にプロジェクトチームの立ち上げを検討していることも明らかにした。

一方で井上社長は「住友電設は建屋の中の配線通信工事が大部分を占め、メーカーと文化が少し違う」と語った。そのうえで「(買収の)申し入れがあった大和ハウスの下で安定した経営ができる」と明かした。大和ハウスの芳井敬一会長は30日、住友電設について「最高の技術を持っている」と評した。データセンターや半導体工場などの工事でともに取り組んでいく考えだ。

住友電工は26年3月期の連結純利益が前期比6%増の2050億円と、過去最高を更新する見込みだ。自動車の電動化や搭載される電子機器の増加を背景に、ワイヤハーネスの販売が伸びる。業績の堅調さも住友電工のグループ再編を一気に進める要因となった。

- タイミングの妙:好業績期に大規模再編を断行。攻めの姿勢が鮮明。

- 構造の再定義:親子上場解消で、コングロマリット型からコア集中型へ転換。

- 未来志向の布陣:電動化・通信化・ソフト化という「自動車の進化軸」に沿った再配置。

総じて、「グループ経営からプラットフォーム経営へ」進化するための布石と感じます。

短期的には安定収益の一部を手放すリスクを伴うものの、長期的には自動車産業の構造転換に備えた極めて合理的な決断といえます。