〈労働臨界〉人手不足、AIで限界突破

人工知能(AI)による労働代替が日本でも始まった。NTTの島田明社長は日本経済新聞の取材で、5年後に業務の半分以上をAIが担えるようになるとの見方を示した。その真意を聞くと、米テック大手のようなリストラは否定し、AIは社員の雇用を奪うものではなく人手不足を補う存在だと説明した。と日経記事にあります。

「雇用を補う役割を持ち始めている。5年後にはAIと一緒に働くことが前提条件になるだろう。あるチームのメンバーが5人いたとして、そのうち2人はAIかもしれない。それぞれが違う考えを持ち、AI同士が議論することもある。一部の作業を処理するだけにとどまらず、より広く仕事をこなせるようになるだろう」「労働力不足は日本企業の成長のボトルネックになってきた。新規採用や既存社員の育成、M&A(合併・買収)を通じて人的リソースを確保してきたが、それでも需要に追いつかない。ヒトの供給制約が成長の限界を生んだ。AIの進化は長年の課題を突破できる可能性がある」

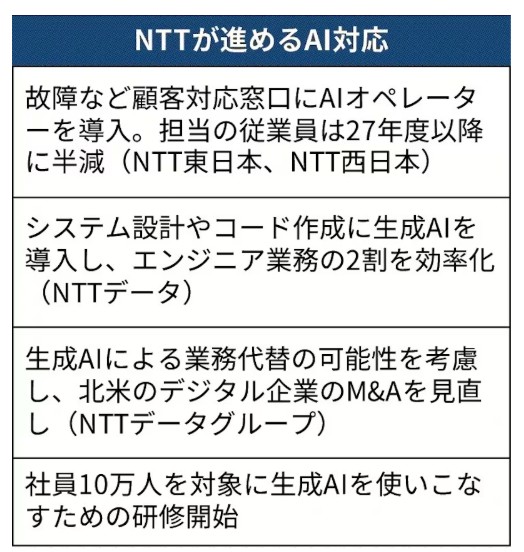

「コールセンターが代表例だ。また、企業向けのシステム開発を担うNTTデータではすでに2割の効率化を実現した。コーディングだけでなくシステム設計の基本段階からAIを使うことで、なるべく早期に作業効率を5割まで高める」

「日本の制度は終身雇用がベースにあり、米国のように社員を解雇できない。今いる社員については、社内での配置転換が選択肢になる。これまでも新たなシステム導入で人手の余剰が生じれば、別の部署に振り分けてきた」「例えば電話交換手の業務は1960年以降に交換機の登場で姿を消し事業構造の変化に合わせて注力領域に配置転換してきた。人間にしかできない仕事は必ず残る」

「AIがもたらすインパクトは確かに大きい。ただ、AIが人間の発想をサポートできても、新規性のある製品やサービスを生み出せるとは考えにくい。これからはAIを道具としていかに使いこなせるかが問われる」「人材を生かすためにリスキリングは不可欠だ。まず10万人を対象にAIの基礎知識や使いこなすためのスキルを身につける社員研修を始めた。AIによって消える仕事がある一方で、AI導入のコンサルティングなど新たな仕事が登場するだろう」

「人口減少に直面する日本では、これから先も労働力が減っていくのは確実だ。AIが人間の仕事を代替していくのは不可避だが米国とは社会構造が異なる。そもそも社会全体が人手不足で『奪う』という状況は生じにくい」「単純作業はAIに任せて限られたリソースを付加価値の高い業務へ振り向けられれば生産性を高められる。足元では外国人労働者の受け入れに対する慎重論も出始めた。AIは足りない労働力を補う存在としてプラスに捉えるべきだ」