人手不足倒産、1万3500社が「予備軍」

人手不足を理由とした倒産が増える懸念が強まっている。日本経済新聞と東京商工リサーチの分析で倒産リスクの高い「倒産予備軍」は2024年度に約1万3500社に達したことがわかった。予備軍には事業に対するニーズは高く、地域経済や社会インフラの担い手である企業も多い。人材確保へ生産性向上などの支援が急務だ。と日経記事にあります。

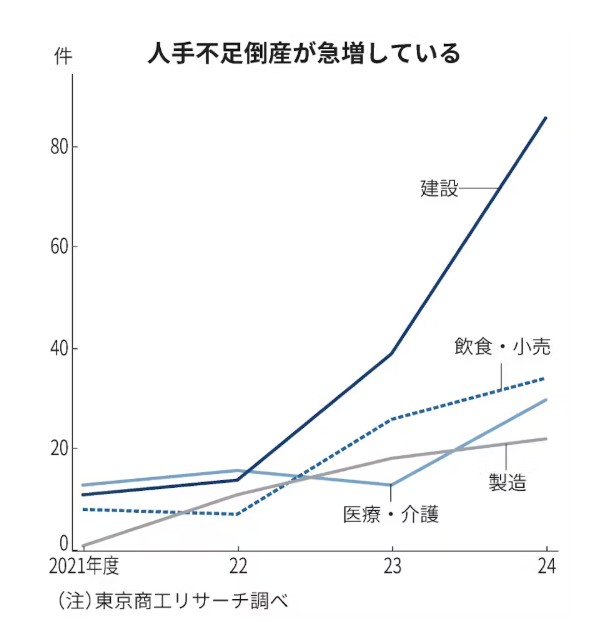

人手不足倒産は①求人難②人件費高騰③従業員退職――などを要因とする倒産だ。東京商工リサーチによると、24年度の発生件数は前年度比1.6倍の309件で、13年度の集計開始以降で最多となった。建設業(86件)や運輸業(63件)が多い。25年度上半期(4〜9月)にも前年同期を上回る202件発生している。

人手不足倒産はバブル期の1980年代後半から90年代初頭にも地方で多く発生した。バブル崩壊で国内企業の業績が悪化し、雇用の余剰感が強まった1990年代後半以降は減ったが、人手不足感が強まってきた2010年代後半から増え始め、新型コロナウイルス禍の収束後に増加ペースが上がってきた。人手不足倒産は今後も増えるのか。予測のヒントとなるのが「倒産予備軍」だ。人手不足倒産の予兆である①従業員数の減少②売り上げの減少③当期純利益率の低下――の3指標を分析した。過去の人手不足倒産企業の平均値や中央値(従業員数は3期前比14.28%減、売り上げは同8.45%減、利益率は同1.7ポイント低下)をすべて上回る企業を「予備軍」と定義。調査対象企業に占める比率の変化を調べた。24年度の予備軍比率は2.5%で、14年度比で0.7ポイント、19年度比で0.3ポイント上昇した。24年度の社数は約1万3500社で19年度から3割増えた。7月時点で14年度の予備軍の24%、19年度の予備軍の12%が、倒産や解散、休業などで事業を停止していた。

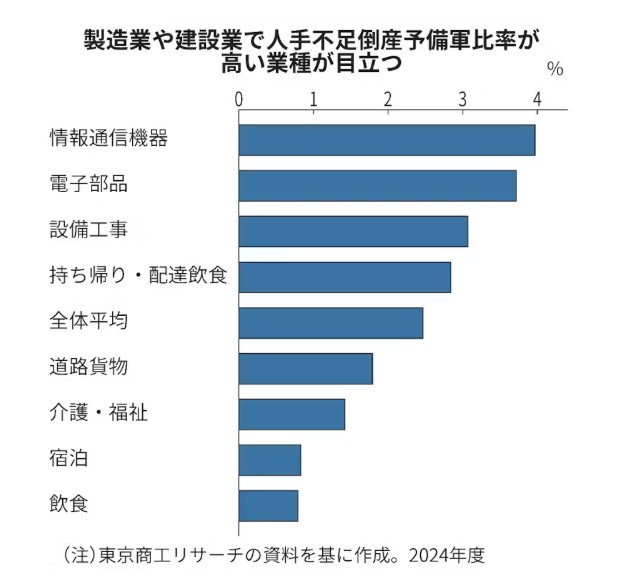

24年度の業種別(中分類)の予備軍比率を分析すると、主要91業種中、最も高かったのは情報通信機器製造業(4.0%)。林業(3.8%)、電子部品製造業(3.7%)が続いた。地方経済を支える製造業でも倒産リスクが高まっていることがうかがえる。総合工事業(3.7%)や設備工事業(3.1%)など建設関連業種も高い。一方、今後が懸念されるのが飲食業(0.8%)や宿泊業(0.8%)、介護・福祉業(1.4%)などだ。いずれの業種も24年度の予備軍比率は全体平均を下回ったが、新型コロナウイルス禍に対応した時短営業や利用者の受け入れ抑制で21年度の売り上げが落ち込み、同年度との比較では増収となった企業が多い。売り上げ減少の要件を満たさないため予備軍に含まれないが、実際は人手不足が深刻で倒産リスクが高い企業が少なくない。

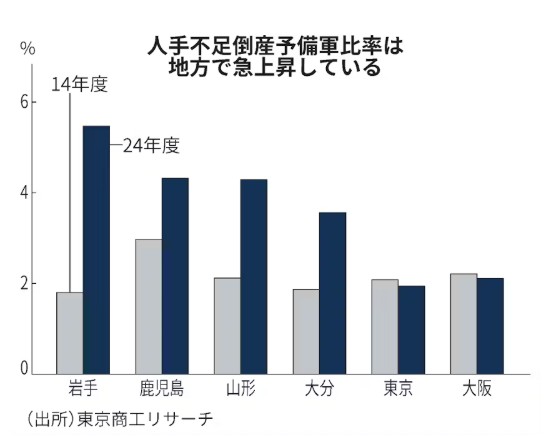

都道府県別の予備軍比率を見ると、岩手県(5.5%)や鹿児島県(4.3%)、山形県(4.3%)など人口減に悩む地方の県が高い。特に岩手や山形は予備軍比率が14年度比で2〜3倍に急上昇しており、同じ期間に比率が下がった東京都(1.9%)などの大都市部に人材が流出している可能性がある。予備軍と似て非なる存在が「ゾンビ企業」だ。債務が過剰で本業の利益では支払利息すら賄えない企業群で、銀行や政府の金融支援で延命しているところが少なくない。東京商工リサーチによると、23年度の調査企業中、ゾンビ企業は約15%を占める。ゾンビ企業は事業自体の社会的ニーズが乏しく、整理・淘汰を進めて他企業への労働移動を進めるべきだとの考え方もある。倒産予備軍が多い介護や建設には、地域住民の生活を支える不可欠の企業も多く、消滅すれば社会的損失が大きい。

記事のデータ、人口動態、人材流出、都道府県別の偏りを見る限り、

2020年代後半にかけて人手不足倒産は確実に増加すると考えるのが合理的です。

理由は明確です。

- 団塊世代の大量離職

- 地方の若者の都市流出

- 外国人材の競争激化

- DX投資ができない中小企業の増加

- 建設・介護などは需要増×人材減のダブルパンチ

特に地方では、「倒産 → 事業承継不在 → 代替企業なし → 地域機能の弱体化」という流れが加速します。

経営者としては、3年後の人員構成を予測した経営計画を作ること、今は回っている会社”でもリスクを見える化すること が重要と感じた記事でした。