日立を変えた「社長バンク」

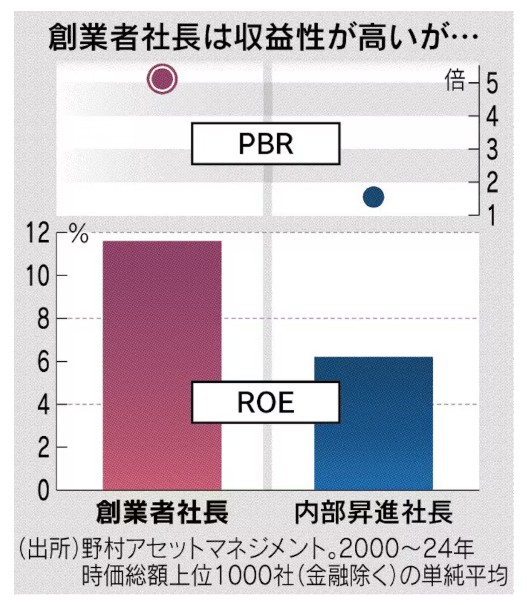

カリスマ経営者は創業者が多い。野村アセットマネジメントによると、創業者が社長の上場企業は自己資本利益率(ROE)が2000~24年平均で11.6%だった。内部昇進の社長の6.2%を大きく上回る。と日経記事にあります。

PBR(株価純資産倍率)もそれぞれ5.12倍、1.55倍だった。稼ぐ力で2倍弱、株式市場の評価で3倍強の差がつく。時価総額上位1000社を調べた。ソフトバンクグループの孫正義氏やファーストリテイリングの柳井正氏は会社を一代で世界的企業に押し上げた。強力な指導力で大胆な投資を決断してきた。まさにカリスマだ。

ただ、カリスマ依存には危うさもある。日産自動車は18年にカルロス・ゴーン元会長が会社を去った後、経営不振に陥った。船井電機は08年に創業者が社長を退任した後、赤字体質に陥り24年に破綻した。後継者が育たず、稼ぐ力を失った。

一握りのカリスマには頼らない。

09年3月期に巨額赤字を計上し、経営危機に陥った日立製作所。再建に向けて「社長バンク」を作り出した。勝ち抜き戦で一人を選び出すのではない。経営ノウハウを身につけた人材をリスト化する。時代が求めるトップを取締役会が「引き出す」仕組みだ。

実際に改革の進捗にあわせて社長を変えてきた。「ブルドーザー」とも呼ばれた東原敏昭氏が事業入れ替えを進め、理論派の小島啓二氏が成長の土台を整えた。「次はデジタルが成長を担う」。4月からの新社長にはIT(情報技術)畑が長く、米シリコンバレー駐在経験もある徳永俊昭氏を選んだ。すでに次の次の社長候補も十数人リストアップし、外国人を含む多様な「手札」がそろう。社長候補予備軍は600人弱いる。

米コンサルタントのジェームズ・コリンズ氏は著書「ビジョナリー・カンパニー」で「カリスマ的指導者は全く必要ない」と断言した。「今こうすべきだ」と告げる指導者よりも、社員がアイデアや事業を生み出す仕組みが重要だと説いた。

一般的に創業者はさまざまな困難を知恵と工夫で乗り越えてきたという自負はお持ちかと思います。しかしながら、企業の成長の要諦はお客様であり、社員であり、人とのつながりや偶然の出会いが引き寄せるもので、そこに時代という外的要因が味方してくれているかどうかにかかっているのも、また事実だと思います。実力と運を兼ね備えて方針が明確でぶれないリーダーが集団を幸福に導くのだと思います。