BYD、日本の「ガラ軽」攻略へ

中国の電気自動車(EV)大手の比亜迪(BYD)が日本の軽自動車市場に参入する。独自進化を遂げた軽自動車はガラパゴス諸島の生物になぞらえ、「ガラ軽」とも呼ばれてきた。BYDは電池などを内製化し、低コスト生産に強みを持つ。海外勢が避けてきた「ガラ軽」にも勝算を見いだした。と日経記事にあります。

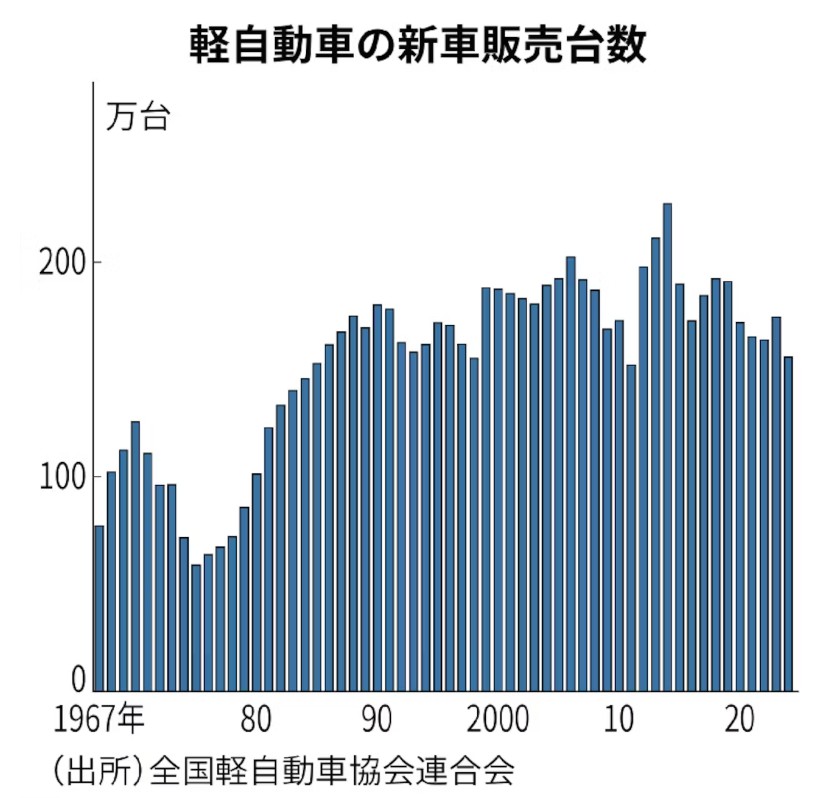

「若い人のBYDのイメージは悪くない。日本の市場で安売りしたら脅威だ」。22日、BYDの軽自動車参入を知った静岡県内のスズキ販売店関係者はこう漏らす。BYDの軽自動車の参入に、日本の自動車業界には動揺が走る。24年の新車販売台数のうち軽自動車は155万台で4割近く占める。24年は認証不正によるダイハツ工業の出荷停止などが響き前の年比11%減となったが、日本で軽自動車の存在感は依然として大きく、BYDへの警戒感が強い。

軽自動車は日本の独自規格だ。現在の軽規格は長さ3.4メートル以下、幅1.48メートル以下、高さは2メートル以下で、排気量は660cc以下と定められる。メーカーが軽量化や省エネ技術を磨く商品として、スズキやSUBARUが飛躍する土台になった。車体前方にエンジンを搭載するFF(前輪駆動)方式など小型化関連の技術は、先に軽自動車で導入された。ほとんどの乗用車で使われる「モノコックボディー」と呼ばれる構造も、軽量化のために軽自動車で先駆けて採用された。

軽自動車の規制に対応するハードルが高く、米欧勢は「非関税障壁」として批判してきた。BYDはなぜその「ガラ軽」にあえて飛び込むのか。BYDには世界の自動車メーカーを脅かす高い価格競争力がある。中国で車載電池やモーターなどを自社開発し、生産も担う垂直統合型の事業モデルを築いた。EVには祖業の電池技術を活用した「刀片電池(ブレードバッテリー)」を搭載し、価格を抑えて航続距離を伸ばすことに成功した。軽自動車にも内製の電池を搭載し、制約を逆手にとった技術革新で高い性能と低価格を両立できると踏む。

電気自動車はテスラ(アメリカ)・BYD(中国)による市場開拓が進んでおりますが、同じものを販売していても目指す方向性や戦略がまったく異なるのは興味深いものがあると感じます。大国の事業スケールには桁違いの迫力を感じます。