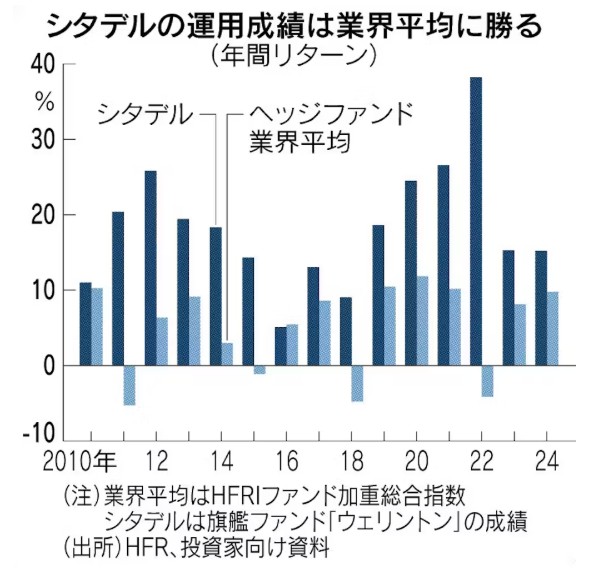

米金融覇者のシタデル、波乱相場「敵なし」

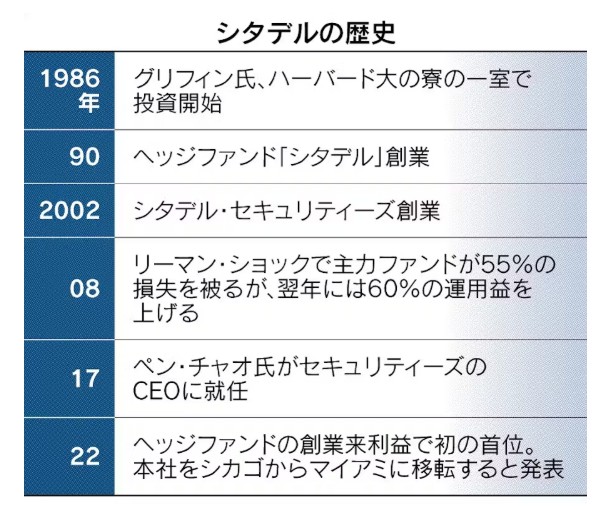

米著名投資家ケン・グリフィン氏が異形の金融帝国を築いている。ヘッジファンド「シタデル」は他社をしのぐ収益を上げ、米株取引で主要証券取引所に迫るプラットフォームも生み出した。優れた人材確保やテック投資に巨費を投じ、フラットな組織運営が強さを支える。と日経記事にあります。

トランプ米大統領の相互関税の発表で金融市場が大揺れになった4月。シタデルの主力ファンドの運用成績は1~3月のマイナスから一気にプラスに浮上した。市場変動を捉えた売買で商品や株式、債券など取り扱う分野が軒並み好調だった。英マン・グループが4月前半だけで資産を約56億ドル(約8000億円)減らすなど、多くのヘッジファンドは損失を被った局面だった。最高執行責任者(COO)のジェラルド・ビーソン氏は「ケンはチームに攻めの姿勢を促し、リスクを取るよう後押しした」と明かす。

ヘッジファンドの創業来の累計利益ランキングで、24年まで3年連続首位のシタデル。そんな同社も08年のリーマン危機では破綻寸前まで追い込まれていた。得意とする裁定取引戦略が機能せず、旗艦ファンドは55%の損失を出した。翌年には一転して60%のプラスを記録し、復活を遂げた。ビーソン氏は「あの経験を通じ、流動性の高い市場や資産への投資により集中するようになった」と振り返る。社名の「シタデル」は要塞や最後の砦(とりで)を指す言葉だ。「強さと守りを意味し、不安定な市場や困難な状況下でも資本パートナーにとって頼れる存在でありたいとの思いを込めた」。グリフィン氏は話す。

強さの源泉は極めてハイレベルな人材の確保だ。今年の夏インターンには、シタデルと関連会社のシタデル・セキュリティーズに学生から前年より2割多い計10万8000件の応募があり、採用されたのはわずか300人超と約0.3%だった。ハーバード大学の合格率(3.6%)を大幅に下回る。フラットな組織も特徴だ。入社年次や肩書を問わず、最良のアイデアを出した人の提案が採用される。グリフィン氏は「常に、適切な判断ができる最も若い社員に意思決定を委ねたい。実践を通じて若手は成長する」という。

運用者は常に成果を求められる一方、損失が一定の限度を超えてもすぐに強制的な持ち高の整理や解雇はせず、トレードに勝ち筋がみえればさらなるリスクテイクを認めるケースもある。ビーソン氏は「他社ならとっくに退場となるような損失を経験しながら、最終的に最も成功した運用者が何人もいる」と誇る。

建設業でも日々あらゆるリスクの存在を感じていますが、頼りになるのは人材です。優秀な人材を確保し、失敗や成功の経験を積んでいく中で、技術者でありお客様より需要のある存在となっていけると考えております。建設業は資材高・人材不足・後継者不在など、現時点が波乱相場のような気も致しますが、リスクを回避する行動とリスクを取る行動の両面が必要と感じております。