日立、昇降機検査の人員半減

日立製作所は米エヌビディアの生成AI(人工知能)をエレベーターの保守検査に活用する。AIが手順を音声案内するほか、カメラで撮影した映像から報告書を自動作成できるようにして作業に必要な人員を半分にする。エレベーターの保守台数は過去20年で3割強増える一方、定年退職などで熟練作業員は減っている。デジタル技術の導入は待ったなしだ。と日経記事にあります。

日立グループでエレベーター事業を手掛ける日立ビルシステムがエヌビディアの生成AIを導入する。文章生成だけでなく文章から音声、動画から文章など様々な情報形態に対応する「マルチモーダルAI」と呼ばれる種類のAIだ。エヌビディアが外部に無償公開している「オープンソース」のソフトウエアを活用する。日立は自社製品の仕様書や保守マニュアルを読み込ませるなど専用にカスタマイズする。エレベーターの保守検査に携わる作業員は付近に演算処理をするエッジサーバー端末を設置する。端末はインターネット経由でデータセンターに接続するほか、作業員がヘルメットやゴーグルに取り付けるカメラと無線通信する。カメラにはマイクやスピーカーを搭載する。

作業員は例えば「カギを使ってエレベーターの扉を開ける」「目視でカゴの位置を確認する」など順を追って検査作業をこなすが、AIが作業員に手順を音声案内する。誤りがあった場合はアラートを出す機能があり、業務経験の浅い若手でも迷わず作業に当たることができる。検査の際に交換する可能性のある部品を見つけた場合、部品をカメラに映すとAIが自動判定し「部品番号を教えて」と尋ねると回答を出力する。

作業の様子は映像で記録しておき、エッジサーバー端末からインターネット経由でデータセンターに送る。データセンター側で映像をもとに作業記録を自動で作成する。映像を文章に変換するだけでなく、AIが映像から必要な画像を切り出して報告書に添付してくれる。AIとの協働で、2人で実施していた業務を1人でこなせるようになる。2026年度後半にも実装し、「ビル全体の予防保全にもつなげていきたい」(日立ビルシステムの網谷憲晴会長)としている。国内のエレベーターは00年代に新設のピークを迎えた。日本エレベーター協会によると、新設台数は05年度に約3万4800台だったが、足元では年間2万台前半で推移している。

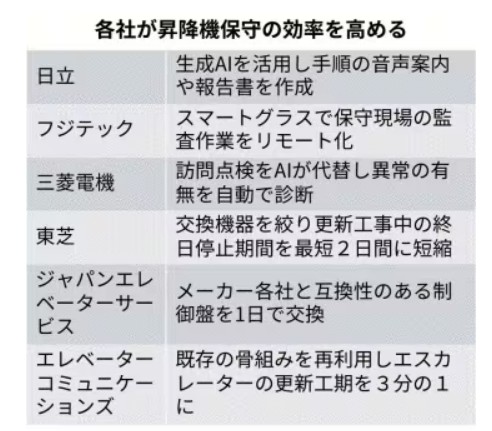

一方、設置済みのエレベーターは定期的に保守点検するなどメンテナンスの必要がある。保守台数は24年度に約78万2200台と20年前から3割強増加している。保守需要が拡大しており、エレベーター各社は人員不足のなかでどう対応するかが課題になっている。フジテックは技能伝承や生産性向上を目的にスマートグラスを活用する。作業員にスマートグラスを着用させ、遠隔から熟練技術者が指導することで保守現場の監査作業をリモート化した。15年から検証を始め、22年から本格導入した。従来国内向けに活用していた。現在は海外事業にも広げている。

三菱電機傘下の三菱電機ビルソリューションズは専門技術者による訪問点検をAIが代替するリモート点検システム「エレクイック」を導入した。地震発生時に運転休止したエレベーターの異常の有無を自動で診断し、異常が無ければ運転を再開する。従来作業員が1台ずつ点検し復旧させていた手間を省き、最短15分で運転を再開できる。

日立ビルシステムの生成AI導入は、**「労働力不足を背景にした業務効率化」と「デジタルによるサービス高付加価値化」**の両輪を実現する取り組みです。競合が遠隔支援やAI診断を進める中で、生成AI×マルチモーダルという独自性は差別化の鍵となり、将来的には「保守サービス=データビジネス」への拡張も見込めます。一方で、AI依存による品質管理や雇用への影響、セキュリティリスクは無視できず、技術導入と社会的受容のバランスが経営上の重要ポイントになると考えることも出来ると感じた記事でした。