10年前、明暗分けた決断

現在の日産は日米の工場稼働率が50%台にとどまり、損益分岐点に達していないとの試算がある。過剰設備の解消に向け国内外7工場の閉鎖・休止を決めた。生産台数に換算すると3割減となる。これに伴い2万人を減らす。社内の部門を横断するクロスファンクショナルチームを立ち上げ、部品の絞り込みなどでコストを切り詰める。と日経記事にあります。

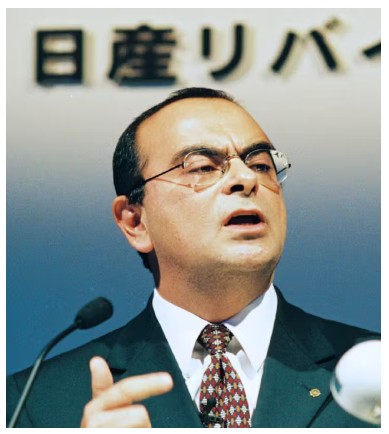

日産が今後3年で断行するリストラの骨子はこんなところだ。では、26年前の1999年10月にカルロス・ゴーン被告(元会長)を中心にまとめた「リバイバルプラン」はどうか。53%に落ち込んだ工場稼働率を引き上げるため、国内5工場の閉鎖を決めた。生産能力の3割を減らす計算だ。人員削減は2万1000人。そしてクロスファンクショナルチームを中心に「ゴーン・ショック」と呼ばれた部材調達の徹底的な絞り込みに着手した。

日産が示したリストラの中身は、かつての経営再建策と驚くほど似ている。四半世紀前を振り返ると、予定より前倒しでリストラを終えた日産は再建から成長へと歩を進めた。

その頃、トヨタが取った戦略は日産とは正反対のものだった。「今期は意志を持った踊り場だ」

豊田章男社長(現会長)がこう宣言したのは14年5月。当時は金融危機や米国でのリコール(無償回収・修理)問題など、豊田氏が「6重苦」と呼んだ厳しい逆風がようやく収まった頃だった。「さあ、これから反転攻勢だ」という時にもかかわらずトヨタは突然、立ち止まった。「今期」とは15年3月期を指す。その後も内なる改革の手綱は緩めず、損益分岐点となる年間生産台数を改革前の6~7割に引き下げた。

踊り場から10年。明暗ははっきりと分かれた。25年3月期のトヨタの連結純利益は前の期と比べ4%減ったとはいえ4兆7650億円。一方の日産は6708億円の巨額赤字に沈んだ。10年前の「ストップかゴーか」の経営判断で明暗を分けたトヨタと日産。ただし、これからの10年はメカに代わってソフトウエアが自動車の価値を左右するなど、かつての自動車産業にはない景色が広がるだろう。

経営の難しいところは、基本的には攻めの姿勢ではあるのですが、外部環境の変化や内部の社員の士気や、さまざまな事を勘案しながらの攻めと守りの姿勢を取る事が求めれます。その中に経営者の心身の健康状態も加わりますので、現時点でどれが正解か分からない中でも、未来を見据えより良い戦力を取り続ける必要があります。経営は緊張感の絶えないものである事は間違いありません。