JSファンダリ 見誤った力の差

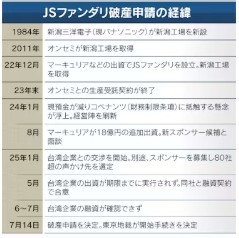

パワー半導体の受託生産を手掛けるJSファンダリ(東京・港)の破産手続きが14日に始まった。歴史ある半導体工場と従業員を再活用するモデルになると期待されたが、設立3年で夢は破れた。日本政策投資銀行系ファンドが出資し、国も支援を決めていた計画に何が起きたのか。背景には技術と顧客獲得で甘過ぎた現状認識があった。と日経記事にあります。

「給料が振り込まれていない」6月下旬、JSファンダリ唯一の生産拠点、新潟工場(新潟県小千谷市)で働く従業員の間に異変を感じる空気が広がっていった。会社から明確な説明がないなか、7月14日、社長の酒井明彦が従業員を集めた。「経営が至らずこういう形になってしまった。申し訳ない」。破産申請したことを告げ、ほぼ全員を解雇する方針を示した。

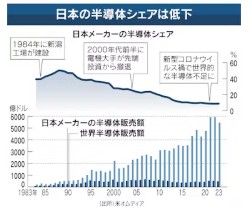

日本には世界の半導体産業をリードしていた1980年代に建設された半導体工場が各地に散らばる。築40年超の新潟工場の再生はこうした地方の半導体工場の雇用を維持し、再生するモデルとなるはずだった。最終的に実行されなかったが、国と新潟県も設備投資に対し数十億円の補助を決めて計画を後押しした。だが、設立当初からつまずいた。オンセミからの受託が終了すると、買収前に100億円規模だった売上高は24年12月期には26億円まで縮小。最終的な負債総額は161億円に膨らんだ。

マーキュリア幹部は破産に至った原因を「マーケティングが未熟だったことに尽きる」と総括した。3つの誤算があった。「営業電話って何を話したらいいんですか」24年春、他の半導体メーカーから転職した営業担当者は同僚からこう問われてあぜんとした。会社設立から1年たっても顧客を訪問したことがない営業担当もいたという。オンセミから引き継いだ550人の従業員のほとんどは生産管理や資材調達、総務など工場に必要な業務で採用され、社外で営業活動した経験はなかった。本来、受託生産会社は、顧客となる半導体開発会社への受注活動が重要な要素を占める。そうした機能が欠如し、早期に対策できなかったことが1つ目の誤算だ。

2つ目は市況の読み違えだ。設立当時は世界的に半導体が不足し自動車生産が止まるなどしていた。JSファンダリも自動車や産業機器向けの高電圧・高電流のパワー半導体を狙った。だが、23年に入ると中国景気の悪化と電気自動車(EV)販売の伸び悩みで市場全体が供給過剰に傾いた。JSファンダリはサンケン電気や新電元工業などからEV半導体の生産を受託する取り決めを交わしていた。だが実際は各社からまとまった仕事がくることはなかった。

3つ目の誤算は技術だ。資金流出が止まらないなか、中国で営業活動を始めると新たな事実が明らかになった。24年10月、酒井やマーキュリア幹部らは中国の家電大手、美的集団に電子部品を納めている現地企業との交渉に臨んだ。空調機器の新製品の開発にあわせて新潟工場での生産を働きかける計画だったが、中国側が示した数字に目を疑った。パワー半導体生産で競合する杭州士蘭微電子や華潤微電子が同等の性能を出せることが判明。さらにJSファンダリの想定販売価格がウエハー1枚4万円だったのに対し、競合の価格は1万8000円だったのだ。「日本は微細化競争では敗れたが、パワー半導体の競争力は世界首位だと考えていた。中国が技術で追いついてくるなんて」。酒井は認識の甘さを悔いた。

営業力・時流の変化・価格競争、経営において絶対不可欠な3要素を欠いては、今回の結果は致し方の無い事だなと感じた記事でした。経営者として雇用を守る事の責任感を改めて強くさせて頂きました。JSファンダリの社員さんがより良い会社へ就職される事を願っております。